たけのこの成長の早さに驚きます。

毎日、同じ道を散歩していると、

同じたけのこが昨日より

20センチほど伸びている気がします。

(正確に測ったわけではありませんが)

”破竹の勢い”という言葉がありますが、

この言葉は「驚くほど成長が早い」

という意味ではなく、

竹は、最初の一節さえ割れば、

あとは一気に裂けることから、

勢いがすごくて抑えることができないことの

たとえとして使われます。

他にも、たけのこの成長の様子から

”筍の親勝り(たけのこのおやまさり)”

という言葉があります。

この言葉は、たけのこの生長が目覚ましく、

たちまち親竹と同じほどの高さになることから、

子供が親よりも優れていることの

たとえとして使われるのですね。

竹と言えば、

外国人観光客にも人気の嵯峨野に広がる竹林の道。

最も有名なのが、

野宮神社から大河内山荘へと至る道です。

青竹に囲まれた世界の中、

風はひんやりと涼しく、

漂う竹の香り、

隙間から注ぐ日差しが感じられます。

時間の感覚を忘れ、

ただ歩くだけで自然に溶け込む心地よさが味わえます。

嵐山の北東に広がる嵯峨野は、

平安時代から貴族の別荘や庵が開かれた土地。

かつて貴族が愛したこの場所は、

1000年を経た今も多くの人々に愛され続けています。

大河内山荘から20分ほど北に歩くと祇王寺があります。

平清盛に寵愛された祗王(ぎおう)という白拍子の女性は、

新たな女性の登場とともに寵愛を失い、

世の無情を嘆き、

尼となり嵯峨野に住んだそうです。

この時、祗王はわずか21歳。

一生を仏門に捧げ、

嵯峨野で静かに生涯を終えたといいます。

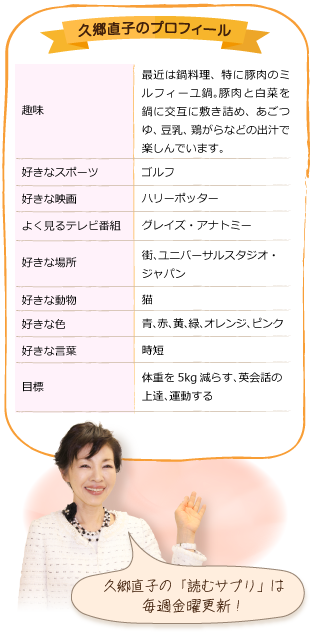

久郷直子