明日、7月27日は土用の丑の日。贅沢なうなぎを堂々と食べられる日ですね。

夏を元気に乗り切るためにうなぎを食べる日をつくってくれたのは、

江戸時代の学者、平賀源内だといわれます。

そもそもうなぎの旬は秋から冬。

とはいえ、夏にもうなぎを売りたいと考えたうなぎ屋の主人が源内に相談したところ、

「本日、土用の丑の日」と書いて店先に張ることを勧めたのだそう。

すると、その店は大繁昌し、他の店も真似るようになったとか。

この張り紙が客を呼んだ理由としては、当時、「丑の日」にうどん、梅干し、

瓜など「う」のつくものを食べると夏負けしないという風習があったからだそうです。

もし、この誕生秘話が本当なら、200年以上たった今でも残っていることを考えると、

源内のアイデアは相当優れたものであったということですね。

お元気でお過ごしください。

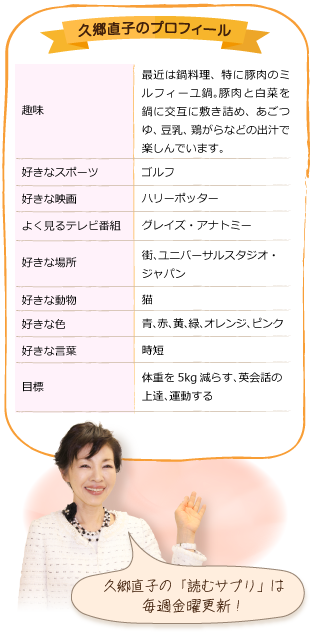

久郷直子