新年度を迎える桜の時期は、人生の節目の方も多いでしょう。

私自身も、この時期になると様々な思い出が甦ります。

私の花見の思い出といえば、就職して最初の仕事が花見の席取りだったこと。

カルガモの親子のように先輩の後を追い、

お弁当やアルコール飲料の手配、場所取りなどを手伝いました。

花見は、日本の恒例行事の1つ。

しかし、一体いつ頃から始まったのでしょうか。

調べてみると、どうやら始まりは奈良時代。

この時の花見は、桜ではなく梅だったそうです。

その後、平安時代になって嵯峨天皇が「花宴の節」という宴を催し、

桜を眺める花見が始まりました。

また、こんな説もあります。

桜の開花が田植えの時期と重なっていることから、

農村では「山の神様が里に降りてきて桜の花を咲かせ、

稲の成長や実りを司る田の神様や稲の神様になる」と信じられてきました。

このことから、桜の開花は神様の到来の合図とされ、

桜の花が咲くと木の下にお供え物を置いて神様の到来を祝ったそうです。

これが花見の始まりだったともいわれています。

諸説あれども、桜は春の訪れを告げる存在。

満開に咲いた美しい桜の花は、私たちの気持ちも華やかにしてくれます。

これから花見を楽しまれる方が増えると思います。

しかし、桜が咲いても寒い日もあるので、カゼをひかないように気を付けましょう。

花見の際は、携帯用カイロや薄手の上着などを忘れずに。

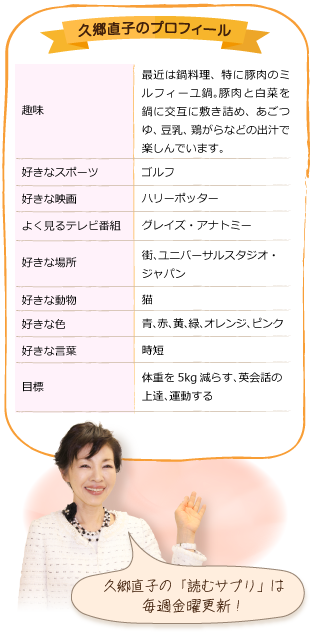

久郷直子