来る12月22日、日曜日は冬至です。

1年で最も日照時間が短く、夜が長いのが冬至。

冬至が終われば陽が少しずつ長くなっていくことから、

古代では冬至が1年の始まりでした。

この日に、ビタミンCやリモネンをたっぷり含んだゆず湯に入ると

風邪をひかないという風習があります。

また、柚子湯以外に冬至といえば、かぼちゃを食べることもおすすめ。

栄養的に見ても、抵抗力を上げるカロテンがたっぷり含まれているので、

風邪の予防に最適です。

かぼちゃ以外にも、「運盛り」といい、名前に「ん」が2つ入る

食べ物を食べると縁起が良いとされる風習があります。

蓮根(れんこん)、人参(にんじん)、銀杏(ぎんなん)、金柑(きんかん)、

寒天(かんてん)、うんどん(うどん)、そしてカボチャの別名である「なんきん」。

これらをまとめて「冬至七草」と呼び、冬至の日に食べることで運がつく、

風邪をひかない、出世するといわれています。

陰の極まる時が冬至ですが、「陰極まれば陽に転ずる」といわれるように

「陽」が芽生える瞬間でもあります。これを「一陽来復」といいます。

立秋から、まるで太陽が陰るように沈んできた私たちの心と身体は、

これから時期は徐々に陽の気が増して、晴れ晴れとしてくることでしょう。

「一陽来復」は、冬が過ぎればまた春が来るように、

「悪いことが続いた後には、良いことが巡ってくること」を教えてくれているようですね。

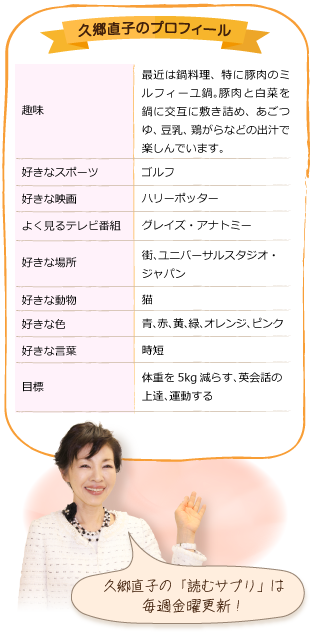

久郷直子