『時の記念日』は、大正9年に東京天文台(現・国立天文台)と

文部省の外廓団体である生活改善同盟会によって制定された記念日。

「671年の旧暦4月25日(新暦6月10日)に、

天智天皇が日本で初めて水時計を設置し、時間を知らせる鐘を鳴らした」

という日本書紀の記述に基づき、6月10日に決められました。

大正時代といえば、近代化への基礎固めが終わり、

何もかもが大きく変化した時代です。

日本経済が好景気になり、

オフィス街やデパート街などが次々と誕生。

民衆の生活にも西洋文化が取り入れられ、服装は和服から洋服へ、

食事は和食から洋食へと移り変わっていきました。

その中で、更なる日本の発展のために注目されたのが、

時間の効率的な使い方。

そこで、国民に「時間を正確に守り、

欧米並みの生活の改善・合理化を図ろう」と呼びかける目的のもと、

制定されたのが『時の記念日』だったのです。

時間を正確に守ることを意識させる目的で始まった『時の記念日』ですが、

現在では「過ぎ去った時間の尊さを考える日」

という意味合いが強くなってきているように感じます。

『時の記念日』には、楽しく過ごした思い出の時間と、

これから訪れる大切な未来の時間について考えてみたいものです。

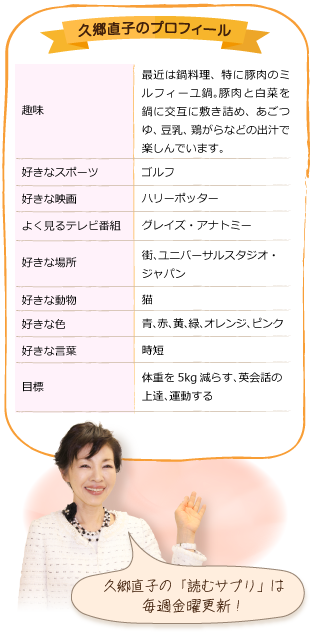

久郷直子